Quelle sera la bonne clé de répartition des futurs revenus carbone? c’est la question sur laquelle le Comité Coopératif s’est penché le 14 mai.

On se souvient que l’un des objectifs principaux de la Coopérative et de son Comité Coopératif, formé par des représentant.e.s de chaque village (en majorité des femmes) élu.e.s démocratiquement, est d’élaborer une clé de répartition des revenus carbone. En effet, ce n’est certainement pas à arboRise de définir comment ces revenus seront partagés entre les coopérateurs. Ce choix doit être fait par les premiers concernés, en fonction des traditions et des usages locaux.

Pour préparer cette discussion nous avions fait réfléchir les premiers concernés, les familles-terrains, lors de visites dans chaque village. 88% de tous les coopérateurs avaient participé à cette consultation, qui se rejoignaient sur le consensus suivant:

- Le respect des règles de la coopérative par chaque coopérateur doit être récompensé proportionnellement à l’effort que coûte le respect de chaque règle. Par exemple certaines règles « coûteuses » (installation des pares-feux autour des terrains) doivent être mieux rémunérées que les règles simples (installation des rubalises pour signaler les terrains)

- Bien sûr que ceux qui s’engagent beaucoup pour favoriser la croissance des arbres sur leurs terrains doivent être récompensés, mais il faut aussi donner un peu aux « non-méritants » car sinon ils risquent de quitter le projet

- Il faut (très clairement) récompenser le résultat (la densité et la hauteur des arbres sur les terrains) et pas l’effort qui a été nécessaire pour obtenir ce résultat

- Les facteurs extérieurs (infertilité du terrain, feux, etc.) ne sont pas à considérer comme des fatalités : c’est la responsabilité de la famille-terrain si elle a choisi un terrain peu propice ou si son terrain a été touché par des feux.

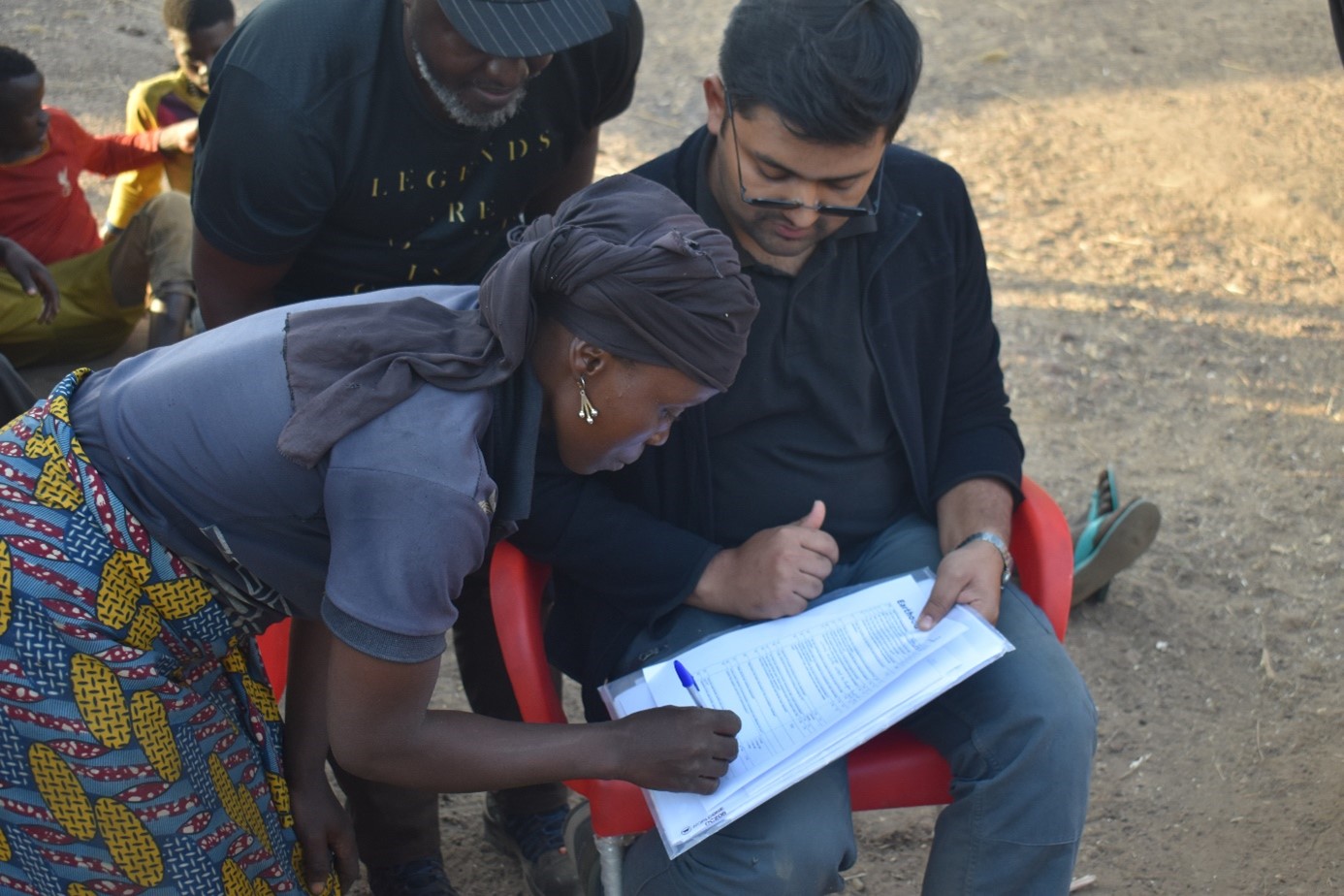

Puis, cette année, nous avons engagé les mesureuses pour évaluer la qualité de la maintenance des terrains reboisés et la croissance des arbres. Ainsi la performance de chaque terrain est connue de tous et toutes.

Le 14 mai nous avons fourni un cadre de réflexion pour le Comité Coopératif de la Coopérative pour faciliter la définition de la clé de répartition des revenus carbone. Attention ce n’est pas une décision mais une proposition qui sera soumise à l’approbation des familles-terrains lors de l’Assemblée Générale de la Coopérative.

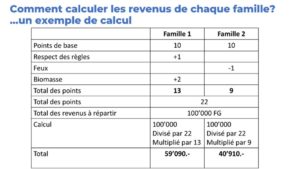

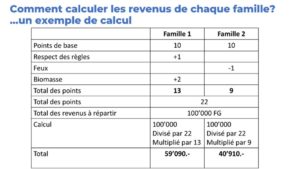

Nous avons commencé par rappeler les résultats de l’ « exercice des bâches », en 2024 dans tous les villages, puis par exposer les résultats des mesureuses et des observations satellite. Chaque dimension (feux, respect des règles, croissance des arbres selon les résultats des mesureuses et des images satellites) est traduite par un système de points par terrain, qui, additionnés, fournit un résultat par famille-terrain, que l’on peut également analyser par village, etc.

Malgré la relative complexité du calcul de points et de la visualisation graphique, tous et toutes ont très bien compris le principe.

Puis nous leur avons proposé de se concerter et de décider au sujet de deux points :

-

- Dans quelle mesure la clé de répartition doit-elle récompenser les méritants et pénaliser les « paresseux » (l’adjectif est des participants!) ? Nous leur avons bien expliqué qu’une clé de répartition trop extrême pourrait créer des différences très importantes entre les familles-terrains et conduire à des conflits. Suite à leur délibération les membres du comité coopératif ont décidé que la clé de répartition devait conduire à une faible différence entre méritants et moins méritants. Une sage décision

- Comment déterminer la part des revenus carbone allouée aux villages ? Là aussi, il faut tenir compte des désirs des familles-terrains de maximiser leur revenu mais aussi de l’impact positif qu’aura un montant pour la réalisation d’infrastructures collectives (ou sur d’éventuelles personnes jalouses, dans les villages). Le Comité Coopératif propose de faire voter un montant de 10% au profit des villages lors de l’AG.

Les membres du Comité Coopératifs se concertent d’abord en groupes, puis restituent en plénum, et enfin votent à main levée.

Ce premier exercice de réflexion au sein du Comité Coopératif est un succès. Il montre qu’il est parfaitement possible de déléguer ce genre de responsabilités aux organes de la Coopérative. Les membres sont très conscients de leur responsabilité et un véritable dialogue a lieu (une délibération, selon les recommandation issues de la supervision éthique). Cette réflexion aura lieu chaque année, avant l’Assemblée Générale de la Coopérative. Au fil des réunions nous ajouterons des éléments de réflexion (par exemple nous n’avons pas proposé une discussion sur la pondération des dimensions feux/règles/croissance). Nous devrons particulièrement veiller à ce que les femmes du Comité Coopératif s’expriment plus longuement.